Par Henri Goursau100 célébrités

des Hautes-Pyrénées

Découvrez les biographies de 100 célébrités des Hautes-Pyrénées.

100 célébrités des Hautes-Pyrénées

Il y a actuellement 122 noms dans ce répertoire.

ABADIE François (1930-2001)

Homme politique, maire de Lourdes, secrétaire d’État

François ABADIE, né le 19 juin 1930 à Lourdes et mort le 2 mars 2001 à Paris, à l’âge de 70 ans. Issu d'une vieille famille lourdaise, cet homme au caractère bien trempé laisse derrière lui une carrière politique fort bien remplie. Comme maire de la cité mariale de Lourdes de 1971 à 1989, il a fortement marqué la vie politique des Hautes-Pyrénées. Il enchaîna trois mandats successifs avant d'être battu par un jeune médecin de centre-droit Philippe Douste-Blazy en 1989. Une défaite qui l’avait profondément marqué. Tour à tour, il a endossé mandat électif sur mandat électif. Il a tout connu : les postes de conseiller général, maire, député, secrétaire d'État et sénateur. François Abadie entre précocement en politique sous le double patronage du Parti radical, qu'il rejoint dès 1946, et de René Billères, dont il est le secrétaire particulier et le plus proche collaborateur dès 1947, et qui sera son mentor en politique tout au long de sa carrière. Membre de plusieurs cabinets ministériels de ministres radicaux entre 1953 et 1958 (ceux de René Billères, mais aussi de Paul Devinat, Henry Laforest, Henri Longchambon ou Édouard Ramonet), il occupe en outre des fonctions à la direction nationale des jeunesses radicales de 1953 à 1956, mais s'éloigne de ce parti par hostilité aux positions de Pierre Mendès France sur la question algérienne : en octobre 1956, Mendès France déclare ainsi accepter sa démission « avec plaisir ». Candidat suppléant de Jean Baylot (auparavant impliqué dans l'Affaire des fuites) à Paris aux élections législatives de 1956, il entame après 1958 une traversée du désert, pendant laquelle il occupe les fonctions de directeur commercial des ventes dans une entreprise de machines-outils. Revenu au parti radical à la fin des années 1960, François Abadie reste bien introduit dans les milieux politiques haut-pyrénéens. Après avoir conquis, en 1970, le poste de conseiller général du canton de Lourdes-Est, détenu de longue date par la droite locale et qu'il conservera vingt-quatre années d'affilée, il devient, l'année suivante, en 1971, à 41 ans, maire de Lourdes, avant d'être élu député sous l'étiquette du Mouvement des radicaux de gauche (MRG) à l'occasion des élections législatives de 1973. Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, puis, à partir de 1978, de la commission de la défense et des forces armées, secrétaire de l'Assemblée nationale en 1979, François Abadie est un parlementaire peu actif en séance : seul, lors de la discussion des projets de lois de finance, l'examen du budget militaire, plus particulièrement du service des essences, lui donne l'occasion d'intervenir en tribune. Par ailleurs, il ne présente aucun rapport, pas plus qu'il ne dépose de proposition de loi. Le cœur de son activité politique est ailleurs : son très fort ancrage local - cette mainmise, diront ses opposants - ne se démentira pas pendant près de vingt ans. Réélu maire de Lourdes en 1977 et en 1983 dès le premier tour, il obtient en 1988 la Marianne d'or récompensant son dynamisme à la tête de Lourdes, où il a notamment organisé de somptueuses célébrations pour la venue du Pape Jean-Paul II, en août 1983. Anticlérical, il prit cependant l’astucieuse précaution d’accueillir le Pape aux portes de la ville et non à la mairie, sous un dais. Par ailleurs, au sein du MRG, il défend ardemment une unité d'action avec les socialistes, s'opposant en 1981 à la candidature présidentielle de Michel Crépeau pour lui préférer François Mitterrand dès le premier tour. C'est en tant que président de la fédération départementale du MRG qu'il avait appelé à voter dès le premier tour des présidentielles pour François Mitterrand. Ces raisons contribuent sans doute à sa nomination, le 22 mai 1981, comme secrétaire d'État auprès du ministre du temps libre, chargé du tourisme, sous le gouvernement Mauroy. Il endosse ce rôle de secrétaire d'État chargé du tourisme de 1981 à 1983, après avoir cédé son siège de député à Jean Duprat. Son bilan gouvernemental reste toutefois modeste : impuissant face à l'augmentation de la taxation de l'hôtellerie de luxe, il ne parvient pas à faire voter par l'Assemblée nationale une réforme des structures régionales du tourisme, et semble marquer une certaine lassitude face aux contraintes gouvernementales qui l'éloignent de sa gestion municipale. Le 26 septembre 1983, second sur la liste du sénateur sortant Hubert Peyou, François Abadie est élu sénateur, renonçant par là même à son mandat de député et à son secrétariat d'État : candidat unique de la gauche au second tour, il l'emporte largement face au candidat de l'Union pour la démocratie française (UDF) Louis Larrieu, et récupère le siège que René Billères lui avait laissé. Il devra toutefois faire face, l'année suivante, à une demande de levée d'immunité parlementaire, finalement repoussée : lors d'un débat assez vif au conseil municipal de Lourdes, il avait en effet remis en cause la vertu et le patriotisme des parents du chef de l'opposition municipale, José Marthe. François Abadie appartient au groupe de la Gauche démocratique, puis du Rassemblement démocratique européen (RDE), hormis une éphémère participation à l'aventure du groupe Entente radicale écologiste pour les États-Unis d'Europe (ERE) à proximité des élections européennes de 1984, puis devient dans les années 1990 président de l'association nationale des élus de la gauche radicale. Enfin, il est élu conseiller régional de la région Midi-Pyrénées en 1986, mais doit démissionner de cette fonction, en raison de la législation sur le cumul des mandats. Membre de la commission des affaires économiques de 1983 à 1989, puis de la commission des affaires étrangères jusqu'à la fin de son mandat, François Abadie n'intervient que rarement en séance publique, et se signale par quelques propositions de loi, ou des interventions appelant à des investissements publics pour son département. Ses votes montrent une certaine prise de distance à l'égard des gouvernements de gauche. Il s'abstient lors du vote instituant le revenu minimum d'insertion (RMI) le 27 novembre 1988, approuve le traité de Maastricht le 16 juin 1992, et vote contre le projet de loi sur la réduction du temps de travail, le 4 mars 1998. Tête de liste de l'union de la gauche, il est réélu sénateur au premier tour en septembre 1992, malgré la candidature dissidente d'Hubert Peyou. Néanmoins, cette large réélection apparaît alors comme une surprise aux observateurs : en mars 1989, François Abadie avait en effet perdu, dès le premier tour, sa mairie de Lourdes au profit de Philippe Douste-Blazy. Cette défaite l'affectera durement : après un nouveau revers contre Philippe Douste-Blazy à l'occasion des élections cantonales de 1994, il démissionne du conseil municipal, déclarant : « J'ai mieux à faire au Sénat qu'à m'occuper de gens qui semblent me considérer maintenant sur une voie de garage ». En proie à des soucis de santé, François Abadie renonce précocement à tout nouveau mandat sénatorial, puis est exclu du Parti radical de gauche en août 2000, après avoir tenu, pour manifester son opposition au pacte civil de solidarité, des propos homophobes. Il meurt le 2 mars 2001, laissant son mandat à son suppléant et successeur désigné, François Fortassin. Entré très jeune dans la vie politique, François Abadie devint vite secrétaire général puis président des jeunesses radicales. Sous la IVème République, c'est bien dans le sillage du député haut-pyrénéen, René Billères, que François Abadie occupa tour à tour des fonctions d'attaché ou de chef de cabinet auprès de toute une série de ministres et de secrétaires d'État. Ses mandats nationaux : Maire de Lourdes 1971 à 1989 ; Député radical de gauche des Hautes-Pyrénées de 1973 à 1981 (il a été élu trois fois député successivement en 1973, 1978 et 1981. La première fois, c'est avec plus de 60 % des suffrages exprimés qu'il s'impose sur le sortant) ; Sénateur des Hautes-Pyrénées de 1983 à 2001 (juste après avoir quitté le premier gouvernement de gauche de la Vème République, il devient alors sénateur des Hautes-Pyrénées, un poste abandonné à son décès en mars 2001). Ses fonctions ministérielles : Secrétaire d'État au Tourisme du 22 mai 1981 au 24 mars 1983. L’été 2000, affaibli par un accident cérébral, il avait annoncé qu'il ne briguerait plus de nouveau mandat électif. C'est donc en juillet 2000 qu'il avait décidé de mettre un terme définitif à cette longue et riche carrière politique. À quelques mois de laisser son fauteuil de sénateur, c'est dans ces conditions dramatiques qu'il confie malgré lui son siège à son suppléant mais surtout ami, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées : François Fortassin, lequel devint sénateur le 3 mars 2001. Décédé le 2 mars 2001 à son domicile parisien, les obsèques de François Abadie se déroulèrent à Lourdes. La cérémonie religieuse s’étant tenue le mercredi 7 mars 2001 en l'église paroissiale du Sacré-Cœur de Lourdes. Il avait préféré renoncer à une carrière nationale ministérielle pour se consacrer à la politique dans le département et au développement de Lourdes. Pendant ses 18 années de mandat municipal, il a préparé Lourdes au XXIe siècle par des aménagements structurants. C'était un homme politique au parler vrai qui faisait passer avant tout le côté affectif et il se souciait moins de l'image que du ressenti. C'était surtout un homme de conviction, de fidélité et de foucades qui cachait une très grande sensibilité. Il aimait cette ville de Lourdes par-dessus tout et était très attaché à son équipe de rugby. Il a montré une grande capacité de gestionnaire durant ses années de maire à Lourdes. « Un homme qui avait toujours le courage de dire ce qu'il pensait même si cela dérangeait, un homme avec le cœur sur la main », dira de lui, Pierre Forgues. Les Lourdais lui doivent la salle des fêtes, le palais des congrès, la bibliothèque, les foyers de l’Ophite et de Lannedarré, la piscine couverte, les courts de tennis, le golf, le terrain de football de Lannedarré et la station de ski du Hautacam… François Abadie était chevalier des Palmes académiques. Il avait le titre de Vénérable de la loge « L’Internationale » et de la loge « La Renaissance de Paris ». Une avenue de Lourdes ainsi que le Palais des Sports ont été baptisés de son nom.

François ABADIE, né le 19 juin 1930 à Lourdes et mort le 2 mars 2001 à Paris, à l’âge de 70 ans. Issu d'une vieille famille lourdaise, cet homme au caractère bien trempé laisse derrière lui une carrière politique fort bien remplie. Comme maire de la cité mariale de Lourdes de 1971 à 1989, il a fortement marqué la vie politique des Hautes-Pyrénées. Il enchaîna trois mandats successifs avant d'être battu par un jeune médecin de centre-droit Philippe Douste-Blazy en 1989. Une défaite qui l’avait profondément marqué. Tour à tour, il a endossé mandat électif sur mandat électif. Il a tout connu : les postes de conseiller général, maire, député, secrétaire d'État et sénateur. François Abadie entre précocement en politique sous le double patronage du Parti radical, qu'il rejoint dès 1946, et de René Billères, dont il est le secrétaire particulier et le plus proche collaborateur dès 1947, et qui sera son mentor en politique tout au long de sa carrière. Membre de plusieurs cabinets ministériels de ministres radicaux entre 1953 et 1958 (ceux de René Billères, mais aussi de Paul Devinat, Henry Laforest, Henri Longchambon ou Édouard Ramonet), il occupe en outre des fonctions à la direction nationale des jeunesses radicales de 1953 à 1956, mais s'éloigne de ce parti par hostilité aux positions de Pierre Mendès France sur la question algérienne : en octobre 1956, Mendès France déclare ainsi accepter sa démission « avec plaisir ». Candidat suppléant de Jean Baylot (auparavant impliqué dans l'Affaire des fuites) à Paris aux élections législatives de 1956, il entame après 1958 une traversée du désert, pendant laquelle il occupe les fonctions de directeur commercial des ventes dans une entreprise de machines-outils. Revenu au parti radical à la fin des années 1960, François Abadie reste bien introduit dans les milieux politiques haut-pyrénéens. Après avoir conquis, en 1970, le poste de conseiller général du canton de Lourdes-Est, détenu de longue date par la droite locale et qu'il conservera vingt-quatre années d'affilée, il devient, l'année suivante, en 1971, à 41 ans, maire de Lourdes, avant d'être élu député sous l'étiquette du Mouvement des radicaux de gauche (MRG) à l'occasion des élections législatives de 1973. Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, puis, à partir de 1978, de la commission de la défense et des forces armées, secrétaire de l'Assemblée nationale en 1979, François Abadie est un parlementaire peu actif en séance : seul, lors de la discussion des projets de lois de finance, l'examen du budget militaire, plus particulièrement du service des essences, lui donne l'occasion d'intervenir en tribune. Par ailleurs, il ne présente aucun rapport, pas plus qu'il ne dépose de proposition de loi. Le cœur de son activité politique est ailleurs : son très fort ancrage local - cette mainmise, diront ses opposants - ne se démentira pas pendant près de vingt ans. Réélu maire de Lourdes en 1977 et en 1983 dès le premier tour, il obtient en 1988 la Marianne d'or récompensant son dynamisme à la tête de Lourdes, où il a notamment organisé de somptueuses célébrations pour la venue du Pape Jean-Paul II, en août 1983. Anticlérical, il prit cependant l’astucieuse précaution d’accueillir le Pape aux portes de la ville et non à la mairie, sous un dais. Par ailleurs, au sein du MRG, il défend ardemment une unité d'action avec les socialistes, s'opposant en 1981 à la candidature présidentielle de Michel Crépeau pour lui préférer François Mitterrand dès le premier tour. C'est en tant que président de la fédération départementale du MRG qu'il avait appelé à voter dès le premier tour des présidentielles pour François Mitterrand. Ces raisons contribuent sans doute à sa nomination, le 22 mai 1981, comme secrétaire d'État auprès du ministre du temps libre, chargé du tourisme, sous le gouvernement Mauroy. Il endosse ce rôle de secrétaire d'État chargé du tourisme de 1981 à 1983, après avoir cédé son siège de député à Jean Duprat. Son bilan gouvernemental reste toutefois modeste : impuissant face à l'augmentation de la taxation de l'hôtellerie de luxe, il ne parvient pas à faire voter par l'Assemblée nationale une réforme des structures régionales du tourisme, et semble marquer une certaine lassitude face aux contraintes gouvernementales qui l'éloignent de sa gestion municipale. Le 26 septembre 1983, second sur la liste du sénateur sortant Hubert Peyou, François Abadie est élu sénateur, renonçant par là même à son mandat de député et à son secrétariat d'État : candidat unique de la gauche au second tour, il l'emporte largement face au candidat de l'Union pour la démocratie française (UDF) Louis Larrieu, et récupère le siège que René Billères lui avait laissé. Il devra toutefois faire face, l'année suivante, à une demande de levée d'immunité parlementaire, finalement repoussée : lors d'un débat assez vif au conseil municipal de Lourdes, il avait en effet remis en cause la vertu et le patriotisme des parents du chef de l'opposition municipale, José Marthe. François Abadie appartient au groupe de la Gauche démocratique, puis du Rassemblement démocratique européen (RDE), hormis une éphémère participation à l'aventure du groupe Entente radicale écologiste pour les États-Unis d'Europe (ERE) à proximité des élections européennes de 1984, puis devient dans les années 1990 président de l'association nationale des élus de la gauche radicale. Enfin, il est élu conseiller régional de la région Midi-Pyrénées en 1986, mais doit démissionner de cette fonction, en raison de la législation sur le cumul des mandats. Membre de la commission des affaires économiques de 1983 à 1989, puis de la commission des affaires étrangères jusqu'à la fin de son mandat, François Abadie n'intervient que rarement en séance publique, et se signale par quelques propositions de loi, ou des interventions appelant à des investissements publics pour son département. Ses votes montrent une certaine prise de distance à l'égard des gouvernements de gauche. Il s'abstient lors du vote instituant le revenu minimum d'insertion (RMI) le 27 novembre 1988, approuve le traité de Maastricht le 16 juin 1992, et vote contre le projet de loi sur la réduction du temps de travail, le 4 mars 1998. Tête de liste de l'union de la gauche, il est réélu sénateur au premier tour en septembre 1992, malgré la candidature dissidente d'Hubert Peyou. Néanmoins, cette large réélection apparaît alors comme une surprise aux observateurs : en mars 1989, François Abadie avait en effet perdu, dès le premier tour, sa mairie de Lourdes au profit de Philippe Douste-Blazy. Cette défaite l'affectera durement : après un nouveau revers contre Philippe Douste-Blazy à l'occasion des élections cantonales de 1994, il démissionne du conseil municipal, déclarant : « J'ai mieux à faire au Sénat qu'à m'occuper de gens qui semblent me considérer maintenant sur une voie de garage ». En proie à des soucis de santé, François Abadie renonce précocement à tout nouveau mandat sénatorial, puis est exclu du Parti radical de gauche en août 2000, après avoir tenu, pour manifester son opposition au pacte civil de solidarité, des propos homophobes. Il meurt le 2 mars 2001, laissant son mandat à son suppléant et successeur désigné, François Fortassin. Entré très jeune dans la vie politique, François Abadie devint vite secrétaire général puis président des jeunesses radicales. Sous la IVème République, c'est bien dans le sillage du député haut-pyrénéen, René Billères, que François Abadie occupa tour à tour des fonctions d'attaché ou de chef de cabinet auprès de toute une série de ministres et de secrétaires d'État. Ses mandats nationaux : Maire de Lourdes 1971 à 1989 ; Député radical de gauche des Hautes-Pyrénées de 1973 à 1981 (il a été élu trois fois député successivement en 1973, 1978 et 1981. La première fois, c'est avec plus de 60 % des suffrages exprimés qu'il s'impose sur le sortant) ; Sénateur des Hautes-Pyrénées de 1983 à 2001 (juste après avoir quitté le premier gouvernement de gauche de la Vème République, il devient alors sénateur des Hautes-Pyrénées, un poste abandonné à son décès en mars 2001). Ses fonctions ministérielles : Secrétaire d'État au Tourisme du 22 mai 1981 au 24 mars 1983. L’été 2000, affaibli par un accident cérébral, il avait annoncé qu'il ne briguerait plus de nouveau mandat électif. C'est donc en juillet 2000 qu'il avait décidé de mettre un terme définitif à cette longue et riche carrière politique. À quelques mois de laisser son fauteuil de sénateur, c'est dans ces conditions dramatiques qu'il confie malgré lui son siège à son suppléant mais surtout ami, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées : François Fortassin, lequel devint sénateur le 3 mars 2001. Décédé le 2 mars 2001 à son domicile parisien, les obsèques de François Abadie se déroulèrent à Lourdes. La cérémonie religieuse s’étant tenue le mercredi 7 mars 2001 en l'église paroissiale du Sacré-Cœur de Lourdes. Il avait préféré renoncer à une carrière nationale ministérielle pour se consacrer à la politique dans le département et au développement de Lourdes. Pendant ses 18 années de mandat municipal, il a préparé Lourdes au XXIe siècle par des aménagements structurants. C'était un homme politique au parler vrai qui faisait passer avant tout le côté affectif et il se souciait moins de l'image que du ressenti. C'était surtout un homme de conviction, de fidélité et de foucades qui cachait une très grande sensibilité. Il aimait cette ville de Lourdes par-dessus tout et était très attaché à son équipe de rugby. Il a montré une grande capacité de gestionnaire durant ses années de maire à Lourdes. « Un homme qui avait toujours le courage de dire ce qu'il pensait même si cela dérangeait, un homme avec le cœur sur la main », dira de lui, Pierre Forgues. Les Lourdais lui doivent la salle des fêtes, le palais des congrès, la bibliothèque, les foyers de l’Ophite et de Lannedarré, la piscine couverte, les courts de tennis, le golf, le terrain de football de Lannedarré et la station de ski du Hautacam… François Abadie était chevalier des Palmes académiques. Il avait le titre de Vénérable de la loge « L’Internationale » et de la loge « La Renaissance de Paris ». Une avenue de Lourdes ainsi que le Palais des Sports ont été baptisés de son nom.

François ABADIE, né le 19 juin 1930 à Lourdes et mort le 2 mars 2001 à Paris, à l’âge de 70 ans. Issu d'une vieille famille lourdaise, cet homme au caractère bien trempé laisse derrière lui une carrière politique fort bien remplie. Comme maire de la cité mariale de Lourdes de 1971 à 1989, il a fortement marqué la vie politique des Hautes-Pyrénées. Il enchaîna trois mandats successifs avant d'être battu par un jeune médecin de centre-droit Philippe Douste-Blazy en 1989. Une défaite qui l’avait profondément marqué. Tour à tour, il a endossé mandat électif sur mandat électif. Il a tout connu : les postes de conseiller général, maire, député, secrétaire d'État et sénateur. François Abadie entre précocement en politique sous le double patronage du Parti radical, qu'il rejoint dès 1946, et de René Billères, dont il est le secrétaire particulier et le plus proche collaborateur dès 1947, et qui sera son mentor en politique tout au long de sa carrière. Membre de plusieurs cabinets ministériels de ministres radicaux entre 1953 et 1958 (ceux de René Billères, mais aussi de Paul Devinat, Henry Laforest, Henri Longchambon ou Édouard Ramonet), il occupe en outre des fonctions à la direction nationale des jeunesses radicales de 1953 à 1956, mais s'éloigne de ce parti par hostilité aux positions de Pierre Mendès France sur la question algérienne : en octobre 1956, Mendès France déclare ainsi accepter sa démission « avec plaisir ». Candidat suppléant de Jean Baylot (auparavant impliqué dans l'Affaire des fuites) à Paris aux élections législatives de 1956, il entame après 1958 une traversée du désert, pendant laquelle il occupe les fonctions de directeur commercial des ventes dans une entreprise de machines-outils. Revenu au parti radical à la fin des années 1960, François Abadie reste bien introduit dans les milieux politiques haut-pyrénéens. Après avoir conquis, en 1970, le poste de conseiller général du canton de Lourdes-Est, détenu de longue date par la droite locale et qu'il conservera vingt-quatre années d'affilée, il devient, l'année suivante, en 1971, à 41 ans, maire de Lourdes, avant d'être élu député sous l'étiquette du Mouvement des radicaux de gauche (MRG) à l'occasion des élections législatives de 1973. Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, puis, à partir de 1978, de la commission de la défense et des forces armées, secrétaire de l'Assemblée nationale en 1979, François Abadie est un parlementaire peu actif en séance : seul, lors de la discussion des projets de lois de finance, l'examen du budget militaire, plus particulièrement du service des essences, lui donne l'occasion d'intervenir en tribune. Par ailleurs, il ne présente aucun rapport, pas plus qu'il ne dépose de proposition de loi. Le cœur de son activité politique est ailleurs : son très fort ancrage local - cette mainmise, diront ses opposants - ne se démentira pas pendant près de vingt ans. Réélu maire de Lourdes en 1977 et en 1983 dès le premier tour, il obtient en 1988 la Marianne d'or récompensant son dynamisme à la tête de Lourdes, où il a notamment organisé de somptueuses célébrations pour la venue du Pape Jean-Paul II, en août 1983. Anticlérical, il prit cependant l’astucieuse précaution d’accueillir le Pape aux portes de la ville et non à la mairie, sous un dais. Par ailleurs, au sein du MRG, il défend ardemment une unité d'action avec les socialistes, s'opposant en 1981 à la candidature présidentielle de Michel Crépeau pour lui préférer François Mitterrand dès le premier tour. C'est en tant que président de la fédération départementale du MRG qu'il avait appelé à voter dès le premier tour des présidentielles pour François Mitterrand. Ces raisons contribuent sans doute à sa nomination, le 22 mai 1981, comme secrétaire d'État auprès du ministre du temps libre, chargé du tourisme, sous le gouvernement Mauroy. Il endosse ce rôle de secrétaire d'État chargé du tourisme de 1981 à 1983, après avoir cédé son siège de député à Jean Duprat. Son bilan gouvernemental reste toutefois modeste : impuissant face à l'augmentation de la taxation de l'hôtellerie de luxe, il ne parvient pas à faire voter par l'Assemblée nationale une réforme des structures régionales du tourisme, et semble marquer une certaine lassitude face aux contraintes gouvernementales qui l'éloignent de sa gestion municipale. Le 26 septembre 1983, second sur la liste du sénateur sortant Hubert Peyou, François Abadie est élu sénateur, renonçant par là même à son mandat de député et à son secrétariat d'État : candidat unique de la gauche au second tour, il l'emporte largement face au candidat de l'Union pour la démocratie française (UDF) Louis Larrieu, et récupère le siège que René Billères lui avait laissé. Il devra toutefois faire face, l'année suivante, à une demande de levée d'immunité parlementaire, finalement repoussée : lors d'un débat assez vif au conseil municipal de Lourdes, il avait en effet remis en cause la vertu et le patriotisme des parents du chef de l'opposition municipale, José Marthe. François Abadie appartient au groupe de la Gauche démocratique, puis du Rassemblement démocratique européen (RDE), hormis une éphémère participation à l'aventure du groupe Entente radicale écologiste pour les États-Unis d'Europe (ERE) à proximité des élections européennes de 1984, puis devient dans les années 1990 président de l'association nationale des élus de la gauche radicale. Enfin, il est élu conseiller régional de la région Midi-Pyrénées en 1986, mais doit démissionner de cette fonction, en raison de la législation sur le cumul des mandats. Membre de la commission des affaires économiques de 1983 à 1989, puis de la commission des affaires étrangères jusqu'à la fin de son mandat, François Abadie n'intervient que rarement en séance publique, et se signale par quelques propositions de loi, ou des interventions appelant à des investissements publics pour son département. Ses votes montrent une certaine prise de distance à l'égard des gouvernements de gauche. Il s'abstient lors du vote instituant le revenu minimum d'insertion (RMI) le 27 novembre 1988, approuve le traité de Maastricht le 16 juin 1992, et vote contre le projet de loi sur la réduction du temps de travail, le 4 mars 1998. Tête de liste de l'union de la gauche, il est réélu sénateur au premier tour en septembre 1992, malgré la candidature dissidente d'Hubert Peyou. Néanmoins, cette large réélection apparaît alors comme une surprise aux observateurs : en mars 1989, François Abadie avait en effet perdu, dès le premier tour, sa mairie de Lourdes au profit de Philippe Douste-Blazy. Cette défaite l'affectera durement : après un nouveau revers contre Philippe Douste-Blazy à l'occasion des élections cantonales de 1994, il démissionne du conseil municipal, déclarant : « J'ai mieux à faire au Sénat qu'à m'occuper de gens qui semblent me considérer maintenant sur une voie de garage ». En proie à des soucis de santé, François Abadie renonce précocement à tout nouveau mandat sénatorial, puis est exclu du Parti radical de gauche en août 2000, après avoir tenu, pour manifester son opposition au pacte civil de solidarité, des propos homophobes. Il meurt le 2 mars 2001, laissant son mandat à son suppléant et successeur désigné, François Fortassin. Entré très jeune dans la vie politique, François Abadie devint vite secrétaire général puis président des jeunesses radicales. Sous la IVème République, c'est bien dans le sillage du député haut-pyrénéen, René Billères, que François Abadie occupa tour à tour des fonctions d'attaché ou de chef de cabinet auprès de toute une série de ministres et de secrétaires d'État. Ses mandats nationaux : Maire de Lourdes 1971 à 1989 ; Député radical de gauche des Hautes-Pyrénées de 1973 à 1981 (il a été élu trois fois député successivement en 1973, 1978 et 1981. La première fois, c'est avec plus de 60 % des suffrages exprimés qu'il s'impose sur le sortant) ; Sénateur des Hautes-Pyrénées de 1983 à 2001 (juste après avoir quitté le premier gouvernement de gauche de la Vème République, il devient alors sénateur des Hautes-Pyrénées, un poste abandonné à son décès en mars 2001). Ses fonctions ministérielles : Secrétaire d'État au Tourisme du 22 mai 1981 au 24 mars 1983. L’été 2000, affaibli par un accident cérébral, il avait annoncé qu'il ne briguerait plus de nouveau mandat électif. C'est donc en juillet 2000 qu'il avait décidé de mettre un terme définitif à cette longue et riche carrière politique. À quelques mois de laisser son fauteuil de sénateur, c'est dans ces conditions dramatiques qu'il confie malgré lui son siège à son suppléant mais surtout ami, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées : François Fortassin, lequel devint sénateur le 3 mars 2001. Décédé le 2 mars 2001 à son domicile parisien, les obsèques de François Abadie se déroulèrent à Lourdes. La cérémonie religieuse s’étant tenue le mercredi 7 mars 2001 en l'église paroissiale du Sacré-Cœur de Lourdes. Il avait préféré renoncer à une carrière nationale ministérielle pour se consacrer à la politique dans le département et au développement de Lourdes. Pendant ses 18 années de mandat municipal, il a préparé Lourdes au XXIe siècle par des aménagements structurants. C'était un homme politique au parler vrai qui faisait passer avant tout le côté affectif et il se souciait moins de l'image que du ressenti. C'était surtout un homme de conviction, de fidélité et de foucades qui cachait une très grande sensibilité. Il aimait cette ville de Lourdes par-dessus tout et était très attaché à son équipe de rugby. Il a montré une grande capacité de gestionnaire durant ses années de maire à Lourdes. « Un homme qui avait toujours le courage de dire ce qu'il pensait même si cela dérangeait, un homme avec le cœur sur la main », dira de lui, Pierre Forgues. Les Lourdais lui doivent la salle des fêtes, le palais des congrès, la bibliothèque, les foyers de l’Ophite et de Lannedarré, la piscine couverte, les courts de tennis, le golf, le terrain de football de Lannedarré et la station de ski du Hautacam… François Abadie était chevalier des Palmes académiques. Il avait le titre de Vénérable de la loge « L’Internationale » et de la loge « La Renaissance de Paris ». Une avenue de Lourdes ainsi que le Palais des Sports ont été baptisés de son nom.

François ABADIE, né le 19 juin 1930 à Lourdes et mort le 2 mars 2001 à Paris, à l’âge de 70 ans. Issu d'une vieille famille lourdaise, cet homme au caractère bien trempé laisse derrière lui une carrière politique fort bien remplie. Comme maire de la cité mariale de Lourdes de 1971 à 1989, il a fortement marqué la vie politique des Hautes-Pyrénées. Il enchaîna trois mandats successifs avant d'être battu par un jeune médecin de centre-droit Philippe Douste-Blazy en 1989. Une défaite qui l’avait profondément marqué. Tour à tour, il a endossé mandat électif sur mandat électif. Il a tout connu : les postes de conseiller général, maire, député, secrétaire d'État et sénateur. François Abadie entre précocement en politique sous le double patronage du Parti radical, qu'il rejoint dès 1946, et de René Billères, dont il est le secrétaire particulier et le plus proche collaborateur dès 1947, et qui sera son mentor en politique tout au long de sa carrière. Membre de plusieurs cabinets ministériels de ministres radicaux entre 1953 et 1958 (ceux de René Billères, mais aussi de Paul Devinat, Henry Laforest, Henri Longchambon ou Édouard Ramonet), il occupe en outre des fonctions à la direction nationale des jeunesses radicales de 1953 à 1956, mais s'éloigne de ce parti par hostilité aux positions de Pierre Mendès France sur la question algérienne : en octobre 1956, Mendès France déclare ainsi accepter sa démission « avec plaisir ». Candidat suppléant de Jean Baylot (auparavant impliqué dans l'Affaire des fuites) à Paris aux élections législatives de 1956, il entame après 1958 une traversée du désert, pendant laquelle il occupe les fonctions de directeur commercial des ventes dans une entreprise de machines-outils. Revenu au parti radical à la fin des années 1960, François Abadie reste bien introduit dans les milieux politiques haut-pyrénéens. Après avoir conquis, en 1970, le poste de conseiller général du canton de Lourdes-Est, détenu de longue date par la droite locale et qu'il conservera vingt-quatre années d'affilée, il devient, l'année suivante, en 1971, à 41 ans, maire de Lourdes, avant d'être élu député sous l'étiquette du Mouvement des radicaux de gauche (MRG) à l'occasion des élections législatives de 1973. Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, puis, à partir de 1978, de la commission de la défense et des forces armées, secrétaire de l'Assemblée nationale en 1979, François Abadie est un parlementaire peu actif en séance : seul, lors de la discussion des projets de lois de finance, l'examen du budget militaire, plus particulièrement du service des essences, lui donne l'occasion d'intervenir en tribune. Par ailleurs, il ne présente aucun rapport, pas plus qu'il ne dépose de proposition de loi. Le cœur de son activité politique est ailleurs : son très fort ancrage local - cette mainmise, diront ses opposants - ne se démentira pas pendant près de vingt ans. Réélu maire de Lourdes en 1977 et en 1983 dès le premier tour, il obtient en 1988 la Marianne d'or récompensant son dynamisme à la tête de Lourdes, où il a notamment organisé de somptueuses célébrations pour la venue du Pape Jean-Paul II, en août 1983. Anticlérical, il prit cependant l’astucieuse précaution d’accueillir le Pape aux portes de la ville et non à la mairie, sous un dais. Par ailleurs, au sein du MRG, il défend ardemment une unité d'action avec les socialistes, s'opposant en 1981 à la candidature présidentielle de Michel Crépeau pour lui préférer François Mitterrand dès le premier tour. C'est en tant que président de la fédération départementale du MRG qu'il avait appelé à voter dès le premier tour des présidentielles pour François Mitterrand. Ces raisons contribuent sans doute à sa nomination, le 22 mai 1981, comme secrétaire d'État auprès du ministre du temps libre, chargé du tourisme, sous le gouvernement Mauroy. Il endosse ce rôle de secrétaire d'État chargé du tourisme de 1981 à 1983, après avoir cédé son siège de député à Jean Duprat. Son bilan gouvernemental reste toutefois modeste : impuissant face à l'augmentation de la taxation de l'hôtellerie de luxe, il ne parvient pas à faire voter par l'Assemblée nationale une réforme des structures régionales du tourisme, et semble marquer une certaine lassitude face aux contraintes gouvernementales qui l'éloignent de sa gestion municipale. Le 26 septembre 1983, second sur la liste du sénateur sortant Hubert Peyou, François Abadie est élu sénateur, renonçant par là même à son mandat de député et à son secrétariat d'État : candidat unique de la gauche au second tour, il l'emporte largement face au candidat de l'Union pour la démocratie française (UDF) Louis Larrieu, et récupère le siège que René Billères lui avait laissé. Il devra toutefois faire face, l'année suivante, à une demande de levée d'immunité parlementaire, finalement repoussée : lors d'un débat assez vif au conseil municipal de Lourdes, il avait en effet remis en cause la vertu et le patriotisme des parents du chef de l'opposition municipale, José Marthe. François Abadie appartient au groupe de la Gauche démocratique, puis du Rassemblement démocratique européen (RDE), hormis une éphémère participation à l'aventure du groupe Entente radicale écologiste pour les États-Unis d'Europe (ERE) à proximité des élections européennes de 1984, puis devient dans les années 1990 président de l'association nationale des élus de la gauche radicale. Enfin, il est élu conseiller régional de la région Midi-Pyrénées en 1986, mais doit démissionner de cette fonction, en raison de la législation sur le cumul des mandats. Membre de la commission des affaires économiques de 1983 à 1989, puis de la commission des affaires étrangères jusqu'à la fin de son mandat, François Abadie n'intervient que rarement en séance publique, et se signale par quelques propositions de loi, ou des interventions appelant à des investissements publics pour son département. Ses votes montrent une certaine prise de distance à l'égard des gouvernements de gauche. Il s'abstient lors du vote instituant le revenu minimum d'insertion (RMI) le 27 novembre 1988, approuve le traité de Maastricht le 16 juin 1992, et vote contre le projet de loi sur la réduction du temps de travail, le 4 mars 1998. Tête de liste de l'union de la gauche, il est réélu sénateur au premier tour en septembre 1992, malgré la candidature dissidente d'Hubert Peyou. Néanmoins, cette large réélection apparaît alors comme une surprise aux observateurs : en mars 1989, François Abadie avait en effet perdu, dès le premier tour, sa mairie de Lourdes au profit de Philippe Douste-Blazy. Cette défaite l'affectera durement : après un nouveau revers contre Philippe Douste-Blazy à l'occasion des élections cantonales de 1994, il démissionne du conseil municipal, déclarant : « J'ai mieux à faire au Sénat qu'à m'occuper de gens qui semblent me considérer maintenant sur une voie de garage ». En proie à des soucis de santé, François Abadie renonce précocement à tout nouveau mandat sénatorial, puis est exclu du Parti radical de gauche en août 2000, après avoir tenu, pour manifester son opposition au pacte civil de solidarité, des propos homophobes. Il meurt le 2 mars 2001, laissant son mandat à son suppléant et successeur désigné, François Fortassin. Entré très jeune dans la vie politique, François Abadie devint vite secrétaire général puis président des jeunesses radicales. Sous la IVème République, c'est bien dans le sillage du député haut-pyrénéen, René Billères, que François Abadie occupa tour à tour des fonctions d'attaché ou de chef de cabinet auprès de toute une série de ministres et de secrétaires d'État. Ses mandats nationaux : Maire de Lourdes 1971 à 1989 ; Député radical de gauche des Hautes-Pyrénées de 1973 à 1981 (il a été élu trois fois député successivement en 1973, 1978 et 1981. La première fois, c'est avec plus de 60 % des suffrages exprimés qu'il s'impose sur le sortant) ; Sénateur des Hautes-Pyrénées de 1983 à 2001 (juste après avoir quitté le premier gouvernement de gauche de la Vème République, il devient alors sénateur des Hautes-Pyrénées, un poste abandonné à son décès en mars 2001). Ses fonctions ministérielles : Secrétaire d'État au Tourisme du 22 mai 1981 au 24 mars 1983. L’été 2000, affaibli par un accident cérébral, il avait annoncé qu'il ne briguerait plus de nouveau mandat électif. C'est donc en juillet 2000 qu'il avait décidé de mettre un terme définitif à cette longue et riche carrière politique. À quelques mois de laisser son fauteuil de sénateur, c'est dans ces conditions dramatiques qu'il confie malgré lui son siège à son suppléant mais surtout ami, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées : François Fortassin, lequel devint sénateur le 3 mars 2001. Décédé le 2 mars 2001 à son domicile parisien, les obsèques de François Abadie se déroulèrent à Lourdes. La cérémonie religieuse s’étant tenue le mercredi 7 mars 2001 en l'église paroissiale du Sacré-Cœur de Lourdes. Il avait préféré renoncer à une carrière nationale ministérielle pour se consacrer à la politique dans le département et au développement de Lourdes. Pendant ses 18 années de mandat municipal, il a préparé Lourdes au XXIe siècle par des aménagements structurants. C'était un homme politique au parler vrai qui faisait passer avant tout le côté affectif et il se souciait moins de l'image que du ressenti. C'était surtout un homme de conviction, de fidélité et de foucades qui cachait une très grande sensibilité. Il aimait cette ville de Lourdes par-dessus tout et était très attaché à son équipe de rugby. Il a montré une grande capacité de gestionnaire durant ses années de maire à Lourdes. « Un homme qui avait toujours le courage de dire ce qu'il pensait même si cela dérangeait, un homme avec le cœur sur la main », dira de lui, Pierre Forgues. Les Lourdais lui doivent la salle des fêtes, le palais des congrès, la bibliothèque, les foyers de l’Ophite et de Lannedarré, la piscine couverte, les courts de tennis, le golf, le terrain de football de Lannedarré et la station de ski du Hautacam… François Abadie était chevalier des Palmes académiques. Il avait le titre de Vénérable de la loge « L’Internationale » et de la loge « La Renaissance de Paris ». Une avenue de Lourdes ainsi que le Palais des Sports ont été baptisés de son nom.ABADIE Henri (1963-XXXX)

Coureur cycliste professionnel

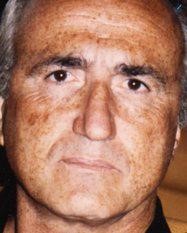

Henri ABADIE, né le 13 février 1963 à Tarbes est un coureur cycliste professionnel. Licencié à l'Union Cycliste Tarbes il se fait remarquer en 1985 en remportant l’étape du Puy-de-Dôme de la Route de France et en se classant 2e du Tour de Gironde. Il passe professionnel en 1986 à l’âge de 22 ans, dans l'équipe Fagor. Après une première victoire obtenue dès sa première saison sur la 15e étape du Tour du Portugal, il s'affirme comme un bon grimpeur en 1987, terminant 19e du Critérium du Dauphiné libéré, et deux fois 2e d'étape sur le Tour d'Espagne. Ses nombreuses échappées sur cette course lui permettent de remporter le classement des sprints intermédiaires. En 1988, il rejoint l'équipe Z-Peugeot. Il y termine 4e du Grand Prix de Plumelec, puis remporte en 1989 sa première et unique course d'un jour, le Trophée des grimpeurs à Chanteloup, ainsi que des étapes de la Route du Sud, puis du Grand Prix du Midi Libre en 1990 (1er de la 1ère étape), où il porte le maillot jaune trois jours durant. L’année 1989, il termine aussi 12e de la classique belge Liège-Bastogne-Liège, ce qui lui permet de figurer à la 192e place du classement FICP, son meilleur classement. À l'occasion de sa première participation au Tour de France, il bénéficia d'une popularité inattendue grâce à la sympathie qu'éprouvait pour lui le présentateur vedette Jacques Chancel, qui en fera une des mascottes de son émission de télévision « À chacun son tour ». En 1991, il rejoint Toshiba, où il remporte son dernier succès, la 4e étape du Critérium du Dauphiné libéré. Il met fin à sa carrière professionnelle en 1992, alors qu'il court pour Chazal. Il participa à deux Tours de France, en 1988 où il se classera 44ème et en 1991 où il terminera 108ème. En 1988, lors de l’étape Morzine - l’Alpe-d’Huez, il passa en tête au sommet du col de la Madeleine (1993m). Il courut aussi deux Tours d’Italie en 1986 (114e) et en 1990 (48e). Aujourd’hui Henri ABADIE exerce comme kinésithérapeute à Tarbes.

Henri ABADIE, né le 13 février 1963 à Tarbes est un coureur cycliste professionnel. Licencié à l'Union Cycliste Tarbes il se fait remarquer en 1985 en remportant l’étape du Puy-de-Dôme de la Route de France et en se classant 2e du Tour de Gironde. Il passe professionnel en 1986 à l’âge de 22 ans, dans l'équipe Fagor. Après une première victoire obtenue dès sa première saison sur la 15e étape du Tour du Portugal, il s'affirme comme un bon grimpeur en 1987, terminant 19e du Critérium du Dauphiné libéré, et deux fois 2e d'étape sur le Tour d'Espagne. Ses nombreuses échappées sur cette course lui permettent de remporter le classement des sprints intermédiaires. En 1988, il rejoint l'équipe Z-Peugeot. Il y termine 4e du Grand Prix de Plumelec, puis remporte en 1989 sa première et unique course d'un jour, le Trophée des grimpeurs à Chanteloup, ainsi que des étapes de la Route du Sud, puis du Grand Prix du Midi Libre en 1990 (1er de la 1ère étape), où il porte le maillot jaune trois jours durant. L’année 1989, il termine aussi 12e de la classique belge Liège-Bastogne-Liège, ce qui lui permet de figurer à la 192e place du classement FICP, son meilleur classement. À l'occasion de sa première participation au Tour de France, il bénéficia d'une popularité inattendue grâce à la sympathie qu'éprouvait pour lui le présentateur vedette Jacques Chancel, qui en fera une des mascottes de son émission de télévision « À chacun son tour ». En 1991, il rejoint Toshiba, où il remporte son dernier succès, la 4e étape du Critérium du Dauphiné libéré. Il met fin à sa carrière professionnelle en 1992, alors qu'il court pour Chazal. Il participa à deux Tours de France, en 1988 où il se classera 44ème et en 1991 où il terminera 108ème. En 1988, lors de l’étape Morzine - l’Alpe-d’Huez, il passa en tête au sommet du col de la Madeleine (1993m). Il courut aussi deux Tours d’Italie en 1986 (114e) et en 1990 (48e). Aujourd’hui Henri ABADIE exerce comme kinésithérapeute à Tarbes.

Henri ABADIE, né le 13 février 1963 à Tarbes est un coureur cycliste professionnel. Licencié à l'Union Cycliste Tarbes il se fait remarquer en 1985 en remportant l’étape du Puy-de-Dôme de la Route de France et en se classant 2e du Tour de Gironde. Il passe professionnel en 1986 à l’âge de 22 ans, dans l'équipe Fagor. Après une première victoire obtenue dès sa première saison sur la 15e étape du Tour du Portugal, il s'affirme comme un bon grimpeur en 1987, terminant 19e du Critérium du Dauphiné libéré, et deux fois 2e d'étape sur le Tour d'Espagne. Ses nombreuses échappées sur cette course lui permettent de remporter le classement des sprints intermédiaires. En 1988, il rejoint l'équipe Z-Peugeot. Il y termine 4e du Grand Prix de Plumelec, puis remporte en 1989 sa première et unique course d'un jour, le Trophée des grimpeurs à Chanteloup, ainsi que des étapes de la Route du Sud, puis du Grand Prix du Midi Libre en 1990 (1er de la 1ère étape), où il porte le maillot jaune trois jours durant. L’année 1989, il termine aussi 12e de la classique belge Liège-Bastogne-Liège, ce qui lui permet de figurer à la 192e place du classement FICP, son meilleur classement. À l'occasion de sa première participation au Tour de France, il bénéficia d'une popularité inattendue grâce à la sympathie qu'éprouvait pour lui le présentateur vedette Jacques Chancel, qui en fera une des mascottes de son émission de télévision « À chacun son tour ». En 1991, il rejoint Toshiba, où il remporte son dernier succès, la 4e étape du Critérium du Dauphiné libéré. Il met fin à sa carrière professionnelle en 1992, alors qu'il court pour Chazal. Il participa à deux Tours de France, en 1988 où il se classera 44ème et en 1991 où il terminera 108ème. En 1988, lors de l’étape Morzine - l’Alpe-d’Huez, il passa en tête au sommet du col de la Madeleine (1993m). Il courut aussi deux Tours d’Italie en 1986 (114e) et en 1990 (48e). Aujourd’hui Henri ABADIE exerce comme kinésithérapeute à Tarbes.

Henri ABADIE, né le 13 février 1963 à Tarbes est un coureur cycliste professionnel. Licencié à l'Union Cycliste Tarbes il se fait remarquer en 1985 en remportant l’étape du Puy-de-Dôme de la Route de France et en se classant 2e du Tour de Gironde. Il passe professionnel en 1986 à l’âge de 22 ans, dans l'équipe Fagor. Après une première victoire obtenue dès sa première saison sur la 15e étape du Tour du Portugal, il s'affirme comme un bon grimpeur en 1987, terminant 19e du Critérium du Dauphiné libéré, et deux fois 2e d'étape sur le Tour d'Espagne. Ses nombreuses échappées sur cette course lui permettent de remporter le classement des sprints intermédiaires. En 1988, il rejoint l'équipe Z-Peugeot. Il y termine 4e du Grand Prix de Plumelec, puis remporte en 1989 sa première et unique course d'un jour, le Trophée des grimpeurs à Chanteloup, ainsi que des étapes de la Route du Sud, puis du Grand Prix du Midi Libre en 1990 (1er de la 1ère étape), où il porte le maillot jaune trois jours durant. L’année 1989, il termine aussi 12e de la classique belge Liège-Bastogne-Liège, ce qui lui permet de figurer à la 192e place du classement FICP, son meilleur classement. À l'occasion de sa première participation au Tour de France, il bénéficia d'une popularité inattendue grâce à la sympathie qu'éprouvait pour lui le présentateur vedette Jacques Chancel, qui en fera une des mascottes de son émission de télévision « À chacun son tour ». En 1991, il rejoint Toshiba, où il remporte son dernier succès, la 4e étape du Critérium du Dauphiné libéré. Il met fin à sa carrière professionnelle en 1992, alors qu'il court pour Chazal. Il participa à deux Tours de France, en 1988 où il se classera 44ème et en 1991 où il terminera 108ème. En 1988, lors de l’étape Morzine - l’Alpe-d’Huez, il passa en tête au sommet du col de la Madeleine (1993m). Il courut aussi deux Tours d’Italie en 1986 (114e) et en 1990 (48e). Aujourd’hui Henri ABADIE exerce comme kinésithérapeute à Tarbes.ADISSON Frank (1969-XXXX)

Kayakiste champion olympique

Frank ADISSON, né le 24 juillet 1969 à Tarbes, est un sportif français, champion olympique de canoë biplace, médaillé de bronze aux Jeux olympiques à Barcelone en 1992 et médaillé d’or en 1996 aux JO d’été d’Atlanta avec Wilfrid Forgues, son coéquipier. Il avait déjà participé avec ce dernier lors de l'édition précédente à Barcelone, où ils avaient alors décroché la médaille de bronze. Ils ont également remporté plusieurs fois les championnats de France ainsi que les championnats du monde. Il a commencé à s’entraîner avec Wilfrid en 1984, et huit ans après ils ont eu une première médaille de bronze, et quatre ans après, ils sont devenus champions olympiques. Il a commenté le canoë-kayak lors des Jeux olympiques d'Athènes en 2004 avec Martial Fernandez et ceux de Pékin en 2008, de Londres en 2012 et de Rio en 2016 avec Richard Coffin. S’il est né dans les Hautes-Pyrénées, il habite depuis plusieurs années au pays des Écrins, où il est président du club de canoë kayak. Ses grands-parents pratiquaient déjà dans les années 40, où ils descendaient l’Ardèche en canoë sans croiser personne. Aussi, Frank pratique ce sport depuis qu’il était tout petit à Bagnères-de-Bigorre. Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Lyon, il s’est reconverti dans le business de l’hydroélectricité, et dirige 4 entreprises. Il est directeur délégué de la Compagnie des Hautes Chutes de Roques, groupe qui exploite et gère 18 centrales hydroélectriques réparties sur les Alpes. Son palmarès : Médaille de bronze en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone en Espagne ; Médaille d'or en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta aux États-Unis ; Médailles d'or aux championnats du monde de slalom à Tacen en Slovénie en 1991 et à Tres Coroas au Brésil en 1997 ; Médaille d'argent au championnat du monde de slalom à Nottingham au Royaume-Uni en 1995 ; Médaille de bronze au championnat du monde à Mezzana en Italie en 1993 ; Médaille de bronze par équipe aux mondiaux de Seu d’Urgell en Espagne en 1999 ; 7ème place à une finale olympique à Sydney, en Australie, en 2000. L’or olympique est un métal précieux. Rares sont ceux qui le trouvent. Mais ils sont encore moins nombreux, après une carrière sportive réussie, à s’épanouir dans la vie normale. Frank Adisson, titré en 1996 aux JO d’Atlanta avec Wilfrid Forgues en canoë biplace, a connu le syndrome post-olympique. « En tant qu’athlète, j’étais totalement impliqué, concentré à 100 % vers mon objectif de l’année, qui était soit le championnat du monde, soit les Jeux olympiques. Je ne pouvais pas m’imaginer ce que c’était de travailler, c’était très théorique. » La pratique « dire oui à un chef, avoir des horaires fixes, travailler sans en comprendre la finalité » n’est pas à son goût. « Je ne me suis pas senti très heureux » se souvient-il. Au début des années 2000, le Bigourdan travaille dans la division marketing d’EDF. L’hydroélectricité, cette énergie verte, le fascine. « J’avais envie d’apporter ma pierre à la protection de l’environnement, mais de façon concrète. » Le canoéiste entend l’appel de la rivière. Il rejoint son oncle, qui possède de petites centrales dans les Pyrénées. Il se forme progressivement aux métiers de la branche, jusqu’à devenir un bon généraliste. L’entreprise Hydro Développement est créée en 2004 à L’Argentière-la-Bessée, dans les Hautes-Alpes, département dont Anne-Lise, sa femme, est originaire. « C’est une région que j’aime beaucoup, avec de belles rivières, parfaite pour les sports de plein air, et où on sent qu’il y a un bon accueil pour les entrepreneurs. » En 2006, lorsque l’État lance pour la première fois un appel d’offres pour la reprise d’une concession hydroélectrique arrivant à échéance, l’ex-champion se jette à l’eau pour obtenir le droit d’exploiter la Séveraisse, le torrent haut-alpin en question. « J’ai été très naïf : j’ai pensé que la mise en concurrence serait honnête. Dans le milieu d’où je viens, celui de la compétition, au départ on est tous à égalité. » D’autres estiment que les jeux sont faits, car EDF est candidate. Mais contre toute attente, David supplante Goliath. Aujourd’hui, l’entreprise fait partie du groupe Compagnie des Hautes Chutes de Roques (CHCR), dont Frank Adisson est le directeur général adjoint, et qui emploie 18 personnes entre Isère et Hautes-Alpes en exploitant 18 centrales. Le groupe poursuit son développement, mais aujourd’hui, le père de famille arrive à travailler moins, et profite de ses trois enfants. De sa passion, de toute façon, il ne voulait pas faire un métier. Il se contente donc de présider le club de canoë-kayak de L’Argentière-la-Bessée, où naviguent en famille les Adisson. Ô joie du temps retrouvé, le couple mythique Adisson-Forgues s’était même reformé dans le canoë. Pour se classer 10e français, après dix ans d’arrêt et sans s’entraîner ensemble ! Même « très, très loin des six meilleurs », l’alchimie demeure. « C’est magique, incroyable ! Mais quand il faut enchaîner quatre portes, physiquement, c’est dur… » De l’eau a coulé, depuis que Frank et Wilfried ont raccroché la pagaie. Même, l’entraîneur de Barcelone et d’Atlanta, est décédé. « Ça m’a fait un choc, des images hallucinantes sont remontées, comme si c’était hier. » Sauf que la ruée vers l’or en Amérique et le titre de Champion olympique, c’est vraiment du passé. Je regarde ça comme si c’était quelqu’un d’autre », réalise Frank Adisson. Peut-être est-ce parce qu’il a réussi sa reconversion, loin du sport. S’il devait donner un conseil aux athlètes de haut niveau, ce serait de prendre conscience qu’après la vie sportive, il y a un très long laps de temps qu’il faudra aussi réussir. « Quand on s’arrête à 30 ans, il en reste cinquante. Le bilan se tire à la fin. On peut avoir été très heureux en devenant champion olympique, et au final, être malheureux. » L’idéal serait, selon lui, que le champion trouve une autre passion, qui prendra la relève. « D’un point de vue professionnel, les sportifs de haut niveau sont souvent bons pour devenir entrepreneurs. Encore faut-il avoir la bonne idée. » Et ne pas en attendre trop, « se contenter du quotidien et des petits plaisirs ». Le bonheur est rare et précieux. Le bassin de slalom de Bagnères-de-Bigorre sur l’Adour porte les noms des deux coéquipiers. Licenciés à l’Amicale Laïque de canoë-kayak de Bagnères-de-Bigorre, l’équipage Franck Adisson et Wilfried (aujourd’hui Sandra) Forgues en canoë biplace avait commencé en catégorie cadet et ne cessera jusqu’à la fin de leur carrière couronnée par un sacre olympique. Ex-sportif de haut niveau, champion olympique, président-fondateur d’une première entreprise hydroélectrique, commentateur et consultant média à l'occasion de quatre éditions des Jeux olympiques d’été, fait Chevalier de la Légion d’honneur, notre céiste tarbais affiche un palmarès des plus impressionnants.

Frank ADISSON, né le 24 juillet 1969 à Tarbes, est un sportif français, champion olympique de canoë biplace, médaillé de bronze aux Jeux olympiques à Barcelone en 1992 et médaillé d’or en 1996 aux JO d’été d’Atlanta avec Wilfrid Forgues, son coéquipier. Il avait déjà participé avec ce dernier lors de l'édition précédente à Barcelone, où ils avaient alors décroché la médaille de bronze. Ils ont également remporté plusieurs fois les championnats de France ainsi que les championnats du monde. Il a commencé à s’entraîner avec Wilfrid en 1984, et huit ans après ils ont eu une première médaille de bronze, et quatre ans après, ils sont devenus champions olympiques. Il a commenté le canoë-kayak lors des Jeux olympiques d'Athènes en 2004 avec Martial Fernandez et ceux de Pékin en 2008, de Londres en 2012 et de Rio en 2016 avec Richard Coffin. S’il est né dans les Hautes-Pyrénées, il habite depuis plusieurs années au pays des Écrins, où il est président du club de canoë kayak. Ses grands-parents pratiquaient déjà dans les années 40, où ils descendaient l’Ardèche en canoë sans croiser personne. Aussi, Frank pratique ce sport depuis qu’il était tout petit à Bagnères-de-Bigorre. Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Lyon, il s’est reconverti dans le business de l’hydroélectricité, et dirige 4 entreprises. Il est directeur délégué de la Compagnie des Hautes Chutes de Roques, groupe qui exploite et gère 18 centrales hydroélectriques réparties sur les Alpes. Son palmarès : Médaille de bronze en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone en Espagne ; Médaille d'or en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta aux États-Unis ; Médailles d'or aux championnats du monde de slalom à Tacen en Slovénie en 1991 et à Tres Coroas au Brésil en 1997 ; Médaille d'argent au championnat du monde de slalom à Nottingham au Royaume-Uni en 1995 ; Médaille de bronze au championnat du monde à Mezzana en Italie en 1993 ; Médaille de bronze par équipe aux mondiaux de Seu d’Urgell en Espagne en 1999 ; 7ème place à une finale olympique à Sydney, en Australie, en 2000. L’or olympique est un métal précieux. Rares sont ceux qui le trouvent. Mais ils sont encore moins nombreux, après une carrière sportive réussie, à s’épanouir dans la vie normale. Frank Adisson, titré en 1996 aux JO d’Atlanta avec Wilfrid Forgues en canoë biplace, a connu le syndrome post-olympique. « En tant qu’athlète, j’étais totalement impliqué, concentré à 100 % vers mon objectif de l’année, qui était soit le championnat du monde, soit les Jeux olympiques. Je ne pouvais pas m’imaginer ce que c’était de travailler, c’était très théorique. » La pratique « dire oui à un chef, avoir des horaires fixes, travailler sans en comprendre la finalité » n’est pas à son goût. « Je ne me suis pas senti très heureux » se souvient-il. Au début des années 2000, le Bigourdan travaille dans la division marketing d’EDF. L’hydroélectricité, cette énergie verte, le fascine. « J’avais envie d’apporter ma pierre à la protection de l’environnement, mais de façon concrète. » Le canoéiste entend l’appel de la rivière. Il rejoint son oncle, qui possède de petites centrales dans les Pyrénées. Il se forme progressivement aux métiers de la branche, jusqu’à devenir un bon généraliste. L’entreprise Hydro Développement est créée en 2004 à L’Argentière-la-Bessée, dans les Hautes-Alpes, département dont Anne-Lise, sa femme, est originaire. « C’est une région que j’aime beaucoup, avec de belles rivières, parfaite pour les sports de plein air, et où on sent qu’il y a un bon accueil pour les entrepreneurs. » En 2006, lorsque l’État lance pour la première fois un appel d’offres pour la reprise d’une concession hydroélectrique arrivant à échéance, l’ex-champion se jette à l’eau pour obtenir le droit d’exploiter la Séveraisse, le torrent haut-alpin en question. « J’ai été très naïf : j’ai pensé que la mise en concurrence serait honnête. Dans le milieu d’où je viens, celui de la compétition, au départ on est tous à égalité. » D’autres estiment que les jeux sont faits, car EDF est candidate. Mais contre toute attente, David supplante Goliath. Aujourd’hui, l’entreprise fait partie du groupe Compagnie des Hautes Chutes de Roques (CHCR), dont Frank Adisson est le directeur général adjoint, et qui emploie 18 personnes entre Isère et Hautes-Alpes en exploitant 18 centrales. Le groupe poursuit son développement, mais aujourd’hui, le père de famille arrive à travailler moins, et profite de ses trois enfants. De sa passion, de toute façon, il ne voulait pas faire un métier. Il se contente donc de présider le club de canoë-kayak de L’Argentière-la-Bessée, où naviguent en famille les Adisson. Ô joie du temps retrouvé, le couple mythique Adisson-Forgues s’était même reformé dans le canoë. Pour se classer 10e français, après dix ans d’arrêt et sans s’entraîner ensemble ! Même « très, très loin des six meilleurs », l’alchimie demeure. « C’est magique, incroyable ! Mais quand il faut enchaîner quatre portes, physiquement, c’est dur… » De l’eau a coulé, depuis que Frank et Wilfried ont raccroché la pagaie. Même, l’entraîneur de Barcelone et d’Atlanta, est décédé. « Ça m’a fait un choc, des images hallucinantes sont remontées, comme si c’était hier. » Sauf que la ruée vers l’or en Amérique et le titre de Champion olympique, c’est vraiment du passé. Je regarde ça comme si c’était quelqu’un d’autre », réalise Frank Adisson. Peut-être est-ce parce qu’il a réussi sa reconversion, loin du sport. S’il devait donner un conseil aux athlètes de haut niveau, ce serait de prendre conscience qu’après la vie sportive, il y a un très long laps de temps qu’il faudra aussi réussir. « Quand on s’arrête à 30 ans, il en reste cinquante. Le bilan se tire à la fin. On peut avoir été très heureux en devenant champion olympique, et au final, être malheureux. » L’idéal serait, selon lui, que le champion trouve une autre passion, qui prendra la relève. « D’un point de vue professionnel, les sportifs de haut niveau sont souvent bons pour devenir entrepreneurs. Encore faut-il avoir la bonne idée. » Et ne pas en attendre trop, « se contenter du quotidien et des petits plaisirs ». Le bonheur est rare et précieux. Le bassin de slalom de Bagnères-de-Bigorre sur l’Adour porte les noms des deux coéquipiers. Licenciés à l’Amicale Laïque de canoë-kayak de Bagnères-de-Bigorre, l’équipage Franck Adisson et Wilfried (aujourd’hui Sandra) Forgues en canoë biplace avait commencé en catégorie cadet et ne cessera jusqu’à la fin de leur carrière couronnée par un sacre olympique. Ex-sportif de haut niveau, champion olympique, président-fondateur d’une première entreprise hydroélectrique, commentateur et consultant média à l'occasion de quatre éditions des Jeux olympiques d’été, fait Chevalier de la Légion d’honneur, notre céiste tarbais affiche un palmarès des plus impressionnants.

Frank ADISSON, né le 24 juillet 1969 à Tarbes, est un sportif français, champion olympique de canoë biplace, médaillé de bronze aux Jeux olympiques à Barcelone en 1992 et médaillé d’or en 1996 aux JO d’été d’Atlanta avec Wilfrid Forgues, son coéquipier. Il avait déjà participé avec ce dernier lors de l'édition précédente à Barcelone, où ils avaient alors décroché la médaille de bronze. Ils ont également remporté plusieurs fois les championnats de France ainsi que les championnats du monde. Il a commencé à s’entraîner avec Wilfrid en 1984, et huit ans après ils ont eu une première médaille de bronze, et quatre ans après, ils sont devenus champions olympiques. Il a commenté le canoë-kayak lors des Jeux olympiques d'Athènes en 2004 avec Martial Fernandez et ceux de Pékin en 2008, de Londres en 2012 et de Rio en 2016 avec Richard Coffin. S’il est né dans les Hautes-Pyrénées, il habite depuis plusieurs années au pays des Écrins, où il est président du club de canoë kayak. Ses grands-parents pratiquaient déjà dans les années 40, où ils descendaient l’Ardèche en canoë sans croiser personne. Aussi, Frank pratique ce sport depuis qu’il était tout petit à Bagnères-de-Bigorre. Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Lyon, il s’est reconverti dans le business de l’hydroélectricité, et dirige 4 entreprises. Il est directeur délégué de la Compagnie des Hautes Chutes de Roques, groupe qui exploite et gère 18 centrales hydroélectriques réparties sur les Alpes. Son palmarès : Médaille de bronze en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone en Espagne ; Médaille d'or en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta aux États-Unis ; Médailles d'or aux championnats du monde de slalom à Tacen en Slovénie en 1991 et à Tres Coroas au Brésil en 1997 ; Médaille d'argent au championnat du monde de slalom à Nottingham au Royaume-Uni en 1995 ; Médaille de bronze au championnat du monde à Mezzana en Italie en 1993 ; Médaille de bronze par équipe aux mondiaux de Seu d’Urgell en Espagne en 1999 ; 7ème place à une finale olympique à Sydney, en Australie, en 2000. L’or olympique est un métal précieux. Rares sont ceux qui le trouvent. Mais ils sont encore moins nombreux, après une carrière sportive réussie, à s’épanouir dans la vie normale. Frank Adisson, titré en 1996 aux JO d’Atlanta avec Wilfrid Forgues en canoë biplace, a connu le syndrome post-olympique. « En tant qu’athlète, j’étais totalement impliqué, concentré à 100 % vers mon objectif de l’année, qui était soit le championnat du monde, soit les Jeux olympiques. Je ne pouvais pas m’imaginer ce que c’était de travailler, c’était très théorique. » La pratique « dire oui à un chef, avoir des horaires fixes, travailler sans en comprendre la finalité » n’est pas à son goût. « Je ne me suis pas senti très heureux » se souvient-il. Au début des années 2000, le Bigourdan travaille dans la division marketing d’EDF. L’hydroélectricité, cette énergie verte, le fascine. « J’avais envie d’apporter ma pierre à la protection de l’environnement, mais de façon concrète. » Le canoéiste entend l’appel de la rivière. Il rejoint son oncle, qui possède de petites centrales dans les Pyrénées. Il se forme progressivement aux métiers de la branche, jusqu’à devenir un bon généraliste. L’entreprise Hydro Développement est créée en 2004 à L’Argentière-la-Bessée, dans les Hautes-Alpes, département dont Anne-Lise, sa femme, est originaire. « C’est une région que j’aime beaucoup, avec de belles rivières, parfaite pour les sports de plein air, et où on sent qu’il y a un bon accueil pour les entrepreneurs. » En 2006, lorsque l’État lance pour la première fois un appel d’offres pour la reprise d’une concession hydroélectrique arrivant à échéance, l’ex-champion se jette à l’eau pour obtenir le droit d’exploiter la Séveraisse, le torrent haut-alpin en question. « J’ai été très naïf : j’ai pensé que la mise en concurrence serait honnête. Dans le milieu d’où je viens, celui de la compétition, au départ on est tous à égalité. » D’autres estiment que les jeux sont faits, car EDF est candidate. Mais contre toute attente, David supplante Goliath. Aujourd’hui, l’entreprise fait partie du groupe Compagnie des Hautes Chutes de Roques (CHCR), dont Frank Adisson est le directeur général adjoint, et qui emploie 18 personnes entre Isère et Hautes-Alpes en exploitant 18 centrales. Le groupe poursuit son développement, mais aujourd’hui, le père de famille arrive à travailler moins, et profite de ses trois enfants. De sa passion, de toute façon, il ne voulait pas faire un métier. Il se contente donc de présider le club de canoë-kayak de L’Argentière-la-Bessée, où naviguent en famille les Adisson. Ô joie du temps retrouvé, le couple mythique Adisson-Forgues s’était même reformé dans le canoë. Pour se classer 10e français, après dix ans d’arrêt et sans s’entraîner ensemble ! Même « très, très loin des six meilleurs », l’alchimie demeure. « C’est magique, incroyable ! Mais quand il faut enchaîner quatre portes, physiquement, c’est dur… » De l’eau a coulé, depuis que Frank et Wilfried ont raccroché la pagaie. Même, l’entraîneur de Barcelone et d’Atlanta, est décédé. « Ça m’a fait un choc, des images hallucinantes sont remontées, comme si c’était hier. » Sauf que la ruée vers l’or en Amérique et le titre de Champion olympique, c’est vraiment du passé. Je regarde ça comme si c’était quelqu’un d’autre », réalise Frank Adisson. Peut-être est-ce parce qu’il a réussi sa reconversion, loin du sport. S’il devait donner un conseil aux athlètes de haut niveau, ce serait de prendre conscience qu’après la vie sportive, il y a un très long laps de temps qu’il faudra aussi réussir. « Quand on s’arrête à 30 ans, il en reste cinquante. Le bilan se tire à la fin. On peut avoir été très heureux en devenant champion olympique, et au final, être malheureux. » L’idéal serait, selon lui, que le champion trouve une autre passion, qui prendra la relève. « D’un point de vue professionnel, les sportifs de haut niveau sont souvent bons pour devenir entrepreneurs. Encore faut-il avoir la bonne idée. » Et ne pas en attendre trop, « se contenter du quotidien et des petits plaisirs ». Le bonheur est rare et précieux. Le bassin de slalom de Bagnères-de-Bigorre sur l’Adour porte les noms des deux coéquipiers. Licenciés à l’Amicale Laïque de canoë-kayak de Bagnères-de-Bigorre, l’équipage Franck Adisson et Wilfried (aujourd’hui Sandra) Forgues en canoë biplace avait commencé en catégorie cadet et ne cessera jusqu’à la fin de leur carrière couronnée par un sacre olympique. Ex-sportif de haut niveau, champion olympique, président-fondateur d’une première entreprise hydroélectrique, commentateur et consultant média à l'occasion de quatre éditions des Jeux olympiques d’été, fait Chevalier de la Légion d’honneur, notre céiste tarbais affiche un palmarès des plus impressionnants.

Frank ADISSON, né le 24 juillet 1969 à Tarbes, est un sportif français, champion olympique de canoë biplace, médaillé de bronze aux Jeux olympiques à Barcelone en 1992 et médaillé d’or en 1996 aux JO d’été d’Atlanta avec Wilfrid Forgues, son coéquipier. Il avait déjà participé avec ce dernier lors de l'édition précédente à Barcelone, où ils avaient alors décroché la médaille de bronze. Ils ont également remporté plusieurs fois les championnats de France ainsi que les championnats du monde. Il a commencé à s’entraîner avec Wilfrid en 1984, et huit ans après ils ont eu une première médaille de bronze, et quatre ans après, ils sont devenus champions olympiques. Il a commenté le canoë-kayak lors des Jeux olympiques d'Athènes en 2004 avec Martial Fernandez et ceux de Pékin en 2008, de Londres en 2012 et de Rio en 2016 avec Richard Coffin. S’il est né dans les Hautes-Pyrénées, il habite depuis plusieurs années au pays des Écrins, où il est président du club de canoë kayak. Ses grands-parents pratiquaient déjà dans les années 40, où ils descendaient l’Ardèche en canoë sans croiser personne. Aussi, Frank pratique ce sport depuis qu’il était tout petit à Bagnères-de-Bigorre. Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Lyon, il s’est reconverti dans le business de l’hydroélectricité, et dirige 4 entreprises. Il est directeur délégué de la Compagnie des Hautes Chutes de Roques, groupe qui exploite et gère 18 centrales hydroélectriques réparties sur les Alpes. Son palmarès : Médaille de bronze en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone en Espagne ; Médaille d'or en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta aux États-Unis ; Médailles d'or aux championnats du monde de slalom à Tacen en Slovénie en 1991 et à Tres Coroas au Brésil en 1997 ; Médaille d'argent au championnat du monde de slalom à Nottingham au Royaume-Uni en 1995 ; Médaille de bronze au championnat du monde à Mezzana en Italie en 1993 ; Médaille de bronze par équipe aux mondiaux de Seu d’Urgell en Espagne en 1999 ; 7ème place à une finale olympique à Sydney, en Australie, en 2000. L’or olympique est un métal précieux. Rares sont ceux qui le trouvent. Mais ils sont encore moins nombreux, après une carrière sportive réussie, à s’épanouir dans la vie normale. Frank Adisson, titré en 1996 aux JO d’Atlanta avec Wilfrid Forgues en canoë biplace, a connu le syndrome post-olympique. « En tant qu’athlète, j’étais totalement impliqué, concentré à 100 % vers mon objectif de l’année, qui était soit le championnat du monde, soit les Jeux olympiques. Je ne pouvais pas m’imaginer ce que c’était de travailler, c’était très théorique. » La pratique « dire oui à un chef, avoir des horaires fixes, travailler sans en comprendre la finalité » n’est pas à son goût. « Je ne me suis pas senti très heureux » se souvient-il. Au début des années 2000, le Bigourdan travaille dans la division marketing d’EDF. L’hydroélectricité, cette énergie verte, le fascine. « J’avais envie d’apporter ma pierre à la protection de l’environnement, mais de façon concrète. » Le canoéiste entend l’appel de la rivière. Il rejoint son oncle, qui possède de petites centrales dans les Pyrénées. Il se forme progressivement aux métiers de la branche, jusqu’à devenir un bon généraliste. L’entreprise Hydro Développement est créée en 2004 à L’Argentière-la-Bessée, dans les Hautes-Alpes, département dont Anne-Lise, sa femme, est originaire. « C’est une région que j’aime beaucoup, avec de belles rivières, parfaite pour les sports de plein air, et où on sent qu’il y a un bon accueil pour les entrepreneurs. » En 2006, lorsque l’État lance pour la première fois un appel d’offres pour la reprise d’une concession hydroélectrique arrivant à échéance, l’ex-champion se jette à l’eau pour obtenir le droit d’exploiter la Séveraisse, le torrent haut-alpin en question. « J’ai été très naïf : j’ai pensé que la mise en concurrence serait honnête. Dans le milieu d’où je viens, celui de la compétition, au départ on est tous à égalité. » D’autres estiment que les jeux sont faits, car EDF est candidate. Mais contre toute attente, David supplante Goliath. Aujourd’hui, l’entreprise fait partie du groupe Compagnie des Hautes Chutes de Roques (CHCR), dont Frank Adisson est le directeur général adjoint, et qui emploie 18 personnes entre Isère et Hautes-Alpes en exploitant 18 centrales. Le groupe poursuit son développement, mais aujourd’hui, le père de famille arrive à travailler moins, et profite de ses trois enfants. De sa passion, de toute façon, il ne voulait pas faire un métier. Il se contente donc de présider le club de canoë-kayak de L’Argentière-la-Bessée, où naviguent en famille les Adisson. Ô joie du temps retrouvé, le couple mythique Adisson-Forgues s’était même reformé dans le canoë. Pour se classer 10e français, après dix ans d’arrêt et sans s’entraîner ensemble ! Même « très, très loin des six meilleurs », l’alchimie demeure. « C’est magique, incroyable ! Mais quand il faut enchaîner quatre portes, physiquement, c’est dur… » De l’eau a coulé, depuis que Frank et Wilfried ont raccroché la pagaie. Même, l’entraîneur de Barcelone et d’Atlanta, est décédé. « Ça m’a fait un choc, des images hallucinantes sont remontées, comme si c’était hier. » Sauf que la ruée vers l’or en Amérique et le titre de Champion olympique, c’est vraiment du passé. Je regarde ça comme si c’était quelqu’un d’autre », réalise Frank Adisson. Peut-être est-ce parce qu’il a réussi sa reconversion, loin du sport. S’il devait donner un conseil aux athlètes de haut niveau, ce serait de prendre conscience qu’après la vie sportive, il y a un très long laps de temps qu’il faudra aussi réussir. « Quand on s’arrête à 30 ans, il en reste cinquante. Le bilan se tire à la fin. On peut avoir été très heureux en devenant champion olympique, et au final, être malheureux. » L’idéal serait, selon lui, que le champion trouve une autre passion, qui prendra la relève. « D’un point de vue professionnel, les sportifs de haut niveau sont souvent bons pour devenir entrepreneurs. Encore faut-il avoir la bonne idée. » Et ne pas en attendre trop, « se contenter du quotidien et des petits plaisirs ». Le bonheur est rare et précieux. Le bassin de slalom de Bagnères-de-Bigorre sur l’Adour porte les noms des deux coéquipiers. Licenciés à l’Amicale Laïque de canoë-kayak de Bagnères-de-Bigorre, l’équipage Franck Adisson et Wilfried (aujourd’hui Sandra) Forgues en canoë biplace avait commencé en catégorie cadet et ne cessera jusqu’à la fin de leur carrière couronnée par un sacre olympique. Ex-sportif de haut niveau, champion olympique, président-fondateur d’une première entreprise hydroélectrique, commentateur et consultant média à l'occasion de quatre éditions des Jeux olympiques d’été, fait Chevalier de la Légion d’honneur, notre céiste tarbais affiche un palmarès des plus impressionnants.AGUIRRE Jean-Michel (1951-XXXX)

Arrière international de rugby à XV dans les années 70